Si les gustan los libros de misterio, Carlos Pujol es su hombre, quiero decir, su escritor. ¿Por el hecho de que el autor barcelonés (1936-2012) escribió excelentes novelas policíacas, incluyendo una protagonizada por el mismísimo Sherlock Holmes? Sí, sin duda, pero todavía más por motivos sigilosos cual niebla londinense. Su lectura en cualquiera de los géneros que practicó (poemas, aforismos, ensayos, crítica literaria, y la traducción también) siempre esconde meticulosamente un secreto que el lector sagaz puede disfrutar mucho al desvelar.

¿Cuál? Como la famosa carta de Edgar Alan Poe, está muy bien oculto a la vista de todos. De manera que, aunque lo contemos en este artículo, no importará, porque ya estaba ahí. Lo emocionante es descubrirlo cada uno. Dicho lo cual, podemos empezar voceándolo: Carlos Pujol es un escritor importantísimo, de primera línea, un grande.

Pero eso no se ve a la primera porque él se empeña en despistarnos de todas las formas posibles: no presume jamás, se ríe de sí y, sobre todo, de los que van de figuras, luego baja la voz, después tira de ambigüedad, suspira, admira muchísimo a los grandes y cambia de género literario en cuanto que puede, para dar esquinazo al lector que estuvo a punto de atraparle.

Su lectura en cualquiera de los géneros que practicó siempre esconde meticulosamente un secreto que el lector sagaz puede disfrutar mucho al desvelar

Durante mucho tiempo anduve engañado. No en ignorar que Carlos Pujol era un escritor grandísimo, eso lo supe siempre y, desde luego, desde que leí La casa de los santos. Estaba engañado porque pensé que Pujol ignoraba su grandeza. Su trato con escritores infatuados en su trabajo editorial y ejercer de jurado vitalicio del premio Planeta le habían hecho alérgico a la autoestima; y su trato con los grandes de verdad, tanto como traductor de muchos como de lector de todos, le había inoculado una humildad casi lesiva.

Y eso estaría muy bien. Carlos Pujol había escrito: «Siempre nos quedamos a la mitad, la otra mitad la tiene que andar el lector». Así que la mitad de su importancia no se la daba él, sino que se la sorprendíamos nosotros. Sin embargo, ahora he empezado a sospechar. Creo que, entre líneas, yo vislumbro la sonrisita evanescente (como de gato de Cheshire) de Pujol. ¿Y si él, con un humor a medias británico, a medias mediterráneo y cien por cien cervantino, lo sabía de sobra? ¿No estaría dejando las cosas así de escondidas, para que nosotros nos llevásemos la gustosa gloria de descubrirle con las manos en la musa?

por Enrique García-Máiquez

Poeta y columnista

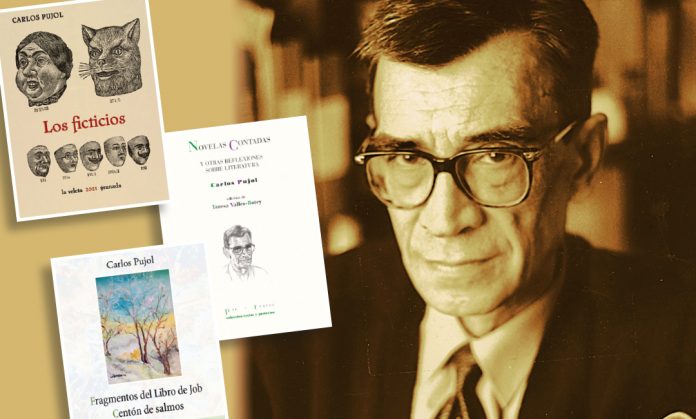

VIVÍSIMOS LIBROS PÓSTUMOS

Los tres últimos libros póstumos de Carlos Pujol apuntan, como las pruebas definitivas de una novela de misterio, a la resolución del enigma. Curiosamente, cada uno de ellos se ocupa de uno de los géneros primarios sobre los que cimentó su obra. Hay un libro narrativo; otro, de crítica literaria; y otro de poemas. Entre cada volumen y entre líneas, se cuela —finísima— la grandeza sutil de Pujol.

Los ficticios (La Veleta, 2021) es, como su nombre indica, el libro narrativo. Teresa Vallès-Botey remata su prólogo haciendo notar que «No cabe duda de que Carlos Pujol se divirtió escribiendo». Por el humor, sin duda; pero también por el juego de espejos metaliterario, todo el rato haciendo literatura con personajes que son escritores y con sus angustias profesionales. Como su admirado Hitchcock, Carlos Pujol no duda en hacer cameos en sus propios relatos, y aparece en ellos y desaparece, guiñándonos.

De crítica literaria y sus alrededores trata Novelas contadas y otras reflexiones sobre literatura (Pre-Textos, 2021). En él nos habla como siempre, al oído y a la inteligencia, de grandes autores y, ¡ojo!, de él mismo.

El libro de poesía son dos, porque la editorial Pamiela, también el año pasado, recogió juntos los Fragmentos del libro de Job y el Centón de salmos. Sin darse importancia ni elevar la voz, escribe dos libros de oraciones con el alma en carne viva. Centón de salmos es el último libro que escribió. Lo fechó sólo 13 días antes de su muerte. Y con ese dato, ¿cómo no leer con un estremecimiento estos versos últimos del libro? «El que reza no acaba /…/ Hasta el día en que quede la memoria/ hecha definitiva luz,/ alegre y sin palabras». Sólo un grande puede rematar así de bien, alegre y sin palabras, una obra completa inagotable, definitiva luz.